未来と現実のギャップを埋めるために、行動していく!

みなさんがよく利用されるコンビニエンスストア。

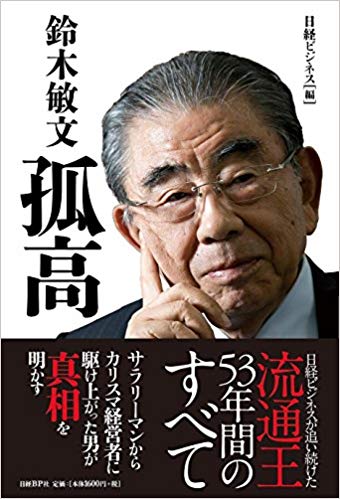

その最大手となるセブンイレブンを創業した鈴木敏文氏ですが、もともとは営業経験はなく管理業務をメインとして会社員をしていました。

転職を経て多くの経験をした彼が41歳でセブンイレブンを創業した経験や、大手コンビニエンスストアまで成長させてきた鈴木氏の創業時の経営手腕についてご紹介していきます。

鈴木氏の会社員時代は、東京出版販売(現・トーハン)や伊藤ヨーカ堂(現・イトーヨーカ堂)といった大手で働いていましたが、どちらとも管理業務での仕事でした。

東京出版販売で統計学を学んだあと、転職した伊藤ヨーカ堂では新卒採用を任されることに。

当時スーパーという業態自体があまり認知されていないこともあり、新卒採用が難しいなか、多くの新入社員を獲得することに成功。その活躍が認められ鈴木は、伊藤ヨーカ堂の取締役へと昇格しました。

のちに鈴木氏が接客業をやるなんて自他ともに想像していなかったと思います。

スーパーと連携できるのはこれだ!決めたら行動にすぐ移す

取締役となった鈴木氏に立ちはだかった次なる問題は、大型スーパーが地域の商店街に受け入れられないという現状です。

『大型スーパーは、商店街をつぶす存在だ!』

新たな場所にオープンさせようと思っても、近くで商売をしている人たちに認めてもらえず、頭を抱えていました。

地元商店街のような中小小売店が大型スーパーと共存するために、なにかいい案はないか!?と鈴木氏が考えているとき、会社でアメリカ視察というチャンスが巡ってきました。

そこで鈴木氏が見つけたのが、サウスランド社が運営していた小売店のセブンイレブンです。

フランチャイズという形態なら中小小売店と大型スーパーとの共存ができる!

当時の小売店の問題は規模の問題ではなく、どれだけ生産性を上げられるか?ということを力説していた鈴木氏、セブンイレブンのライセンスをもつサウスランド社とすぐに交渉。社内での反対やロイヤリティの交渉で契約に時間は掛かりましたが、日本でセブンイレブンを創業することに成功したのです。

その鈴木氏の思いに引き付けられてついてきたのが、営業未経験の素人集団でした。

周囲から「管理経験しかなく、営業経験のない鈴木ができるわけがない!」「小売店をやるのに営業のプロがいなくてどうするんだ」と言われ続けてきましたが、なんとか東京都の豊洲に1号店をオープン。

できないできないというやつは放っておいて、自分たちができるように頭をつかってやるだけ。

素人集団をひきつれた鈴木氏のリーダーシップが光りました。

実業家の手腕は未来からくる発想力があるか

セブンイレブンジャパンを創業してから、鈴木氏の実業家としての手腕が発揮されました。

創業間もなく、セブンイレブンも徐々に地域で認知され始め、売り上げは上々。しかし、利益がなかなか上がってこないという問題を抱えました。

その原因とは、一回で商品を発注出来るロット数の多さでした。

当時のセブンイレブンは、いまよりも面積は小さく在庫を置くスペースが限られていたそうです。そんななか、入ってくる最低ロット数がスーパーと同量。それでは店の在庫が多くなり回転率が悪くなってしまいます。

そこで鈴木氏が考えたのが、セブンイレブンを近接させてオープンさせるドミナント戦略でした。同じ配送トラックがエリアごとに運搬することにより、小口運送が可能。これで在庫数が大きく膨れ上がることがなく生産性が向上されました。

これをきっかけに、コンビニエンスストアが便利で効率のいい小売店へと変化するきっかけとなり、店舗展開が加速していきました。

おそらく経営陣のなかに営業経験者がいたら、「ほかのところだったらこのようにやっている!」という提案が出てきたかもしれないが、そこには営業経験者はいなかった。

カリスマ経営者と呼ばれた鈴木氏。

大事にしていることは過去のデータでとらわれるのではなく、これからの未来を考えて仕事をする発想力です。

その場しのぎではなく、いまどのようにすべきか?そして、それが将来の会社運営にも活きていくのか考える。そういった鈴木イズムがセブンイレブンでどんどん伝えられている。

ワンマン経営といわれても貫いた己の経営判断

創業時だけではなく、鈴木氏は近年もATMだけの銀行をコンビニエンスストアのなかに置こう!と周囲の反対を押し切り運営を始めてきました。

鈴木氏の未来にはなにが見えているのか気になりますが、セブンイレブンをゼロからつくり、いまでは誰もが知ってる最大手のコンビニエンスストアとして成長させたのは、鈴木氏の行動力や判断力です。ただ目の前のことだけで判断するのではなく、未来のことを考えて行動していくことが大事ですね。

鈴木氏が考える「将来はどうなっていくのか?」

そこから逆算して考えることで、きっとあなたの行動も変わっていくのではないでしょうか。